gakushu - 最新エントリー

(NHK20140416)

1931年4月、石原莞爾 著

「現在の将来に於ける日本の国防」文書:

我らが支那中心の戦争を準備せんと欲せば

東亜に加わり得ヘき凡ての武力(英米ソ)

に対する覚悟を要ス」

1936年8月、

石原莞爾「対ソ戦争指導計画大綱」策定:

英米の中立を維持せしむる為にも

支那との開戦を避けること極めて緊要なり。

(支那と開戦すれば英米の干渉は必至である)

(NHK20140602)

市民科学者、高木仁三郎

(NHK20151023)

スターリンは昭和13年(1938年)2月、

日中戦争に深入りを始めた日本を評して、

「歴史はふざけることが好きだ。ときには

歴史の進行を追い立てる鞭(むち)として、

間抜けを選ぶ」と述べ、早くも

ソ連や米国の対日戦勝を予期していた。

(JBpress 2020.07.27)

(NHK20141023)

(NHK20131014)

南フランス・ニースの郷土料理、ソッカ

(NHK20181014)

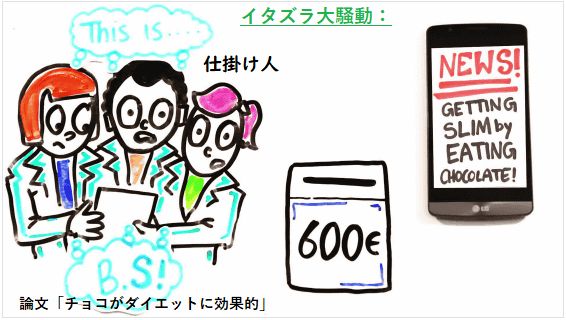

「真実はいつもひとつ」のはずですが、

真実を確かめるために実験したとしても、

必ず1つの結果が得られるわけではありません。

「薬の効果は偶然ではない」と統計学的に判断できたとき、

その結果を「有意」と呼びます。しかし、この「有意」という

言葉に振り回されていると科学者800人が反対意見を表明しています(2019/03/20)。

1925、ロナルド・フィッシャーは有意差検定という手法を開発。

例えば、実験結果が起こりえる確率が95%以上である場合は、

慣例的に科学者は「起こりえる確率は95%以上ならば、

この実験結果は偶然ではない」と判断し、「有意である」

としていました。

当初、「有意であるかどうか」は

「この実験結果は95%以上の確率で起こりえる」

ということを示しているだけのはずでしたが、次第に

「有意かどうか」が研究結果の結論を左右するようになり、

「研究が発表されるかどうか」や

「実験が助成金を受けられるかどうか」などまで

支配するようになっているとのこと。

アメリカ統計学協会事務局長ロン・ワッサースタイン氏:

「実験結果を改ざんして、P値を自分の望む数値に

近づける研究者や、実験に意義がある場合でも

有意ではないために実験結果を公表しない研究者もいる」

詳細→YouTube:AsapSCIENCE

(NHK20140419)

(NHK20180118)